慢性腎臓病透析予防外来

慢性腎臓病透析予防外来

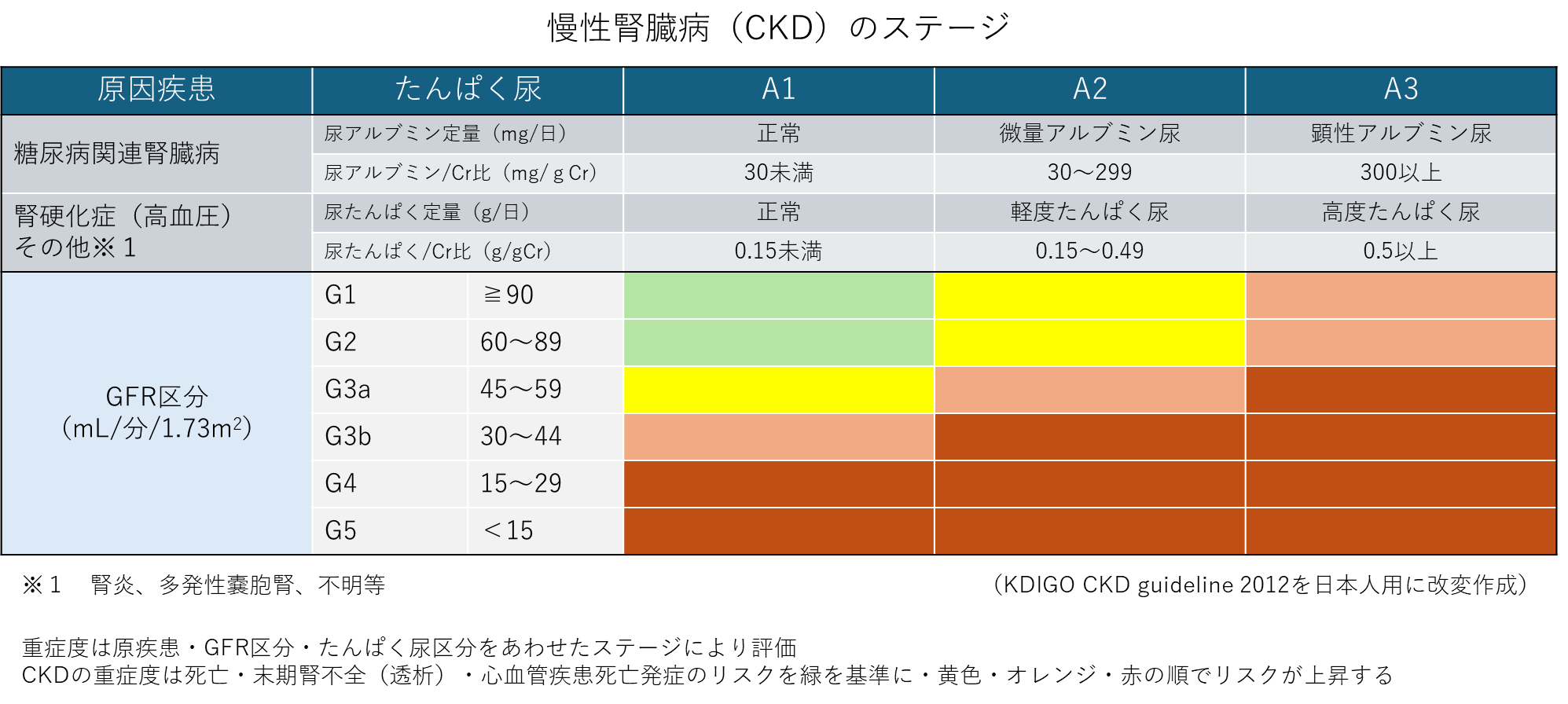

慢性腎臓病(CKD)は腎臓の機能低下、尿検査異常(たんぱく尿、血尿)が3ヶ月以上持続する病態です。CKDは末期腎不全、心血管疾患、死亡などの重篤なリスク因子となりますが、初期は自覚症状に乏しく健診などで検査を受けないと見逃されてしまう病気です。2024年の推計では患者数は約2,000万人(成人の5人に1人)と言われております。

腎臓は老廃物や余分な塩分・水分を尿として排泄し、体内のバランスを維持するのに重要な役割を果たしており、それ以外にも血液を作る、カルシウムや骨代謝の調節など人間が生きていくために不可欠な臓器であるため、末期腎不全となると血液透析をはじめとする腎代替療法が必要となり日常生活に制限が生じることがあります。

詳細は当院HPの慢性腎臓病ページもご覧ください。

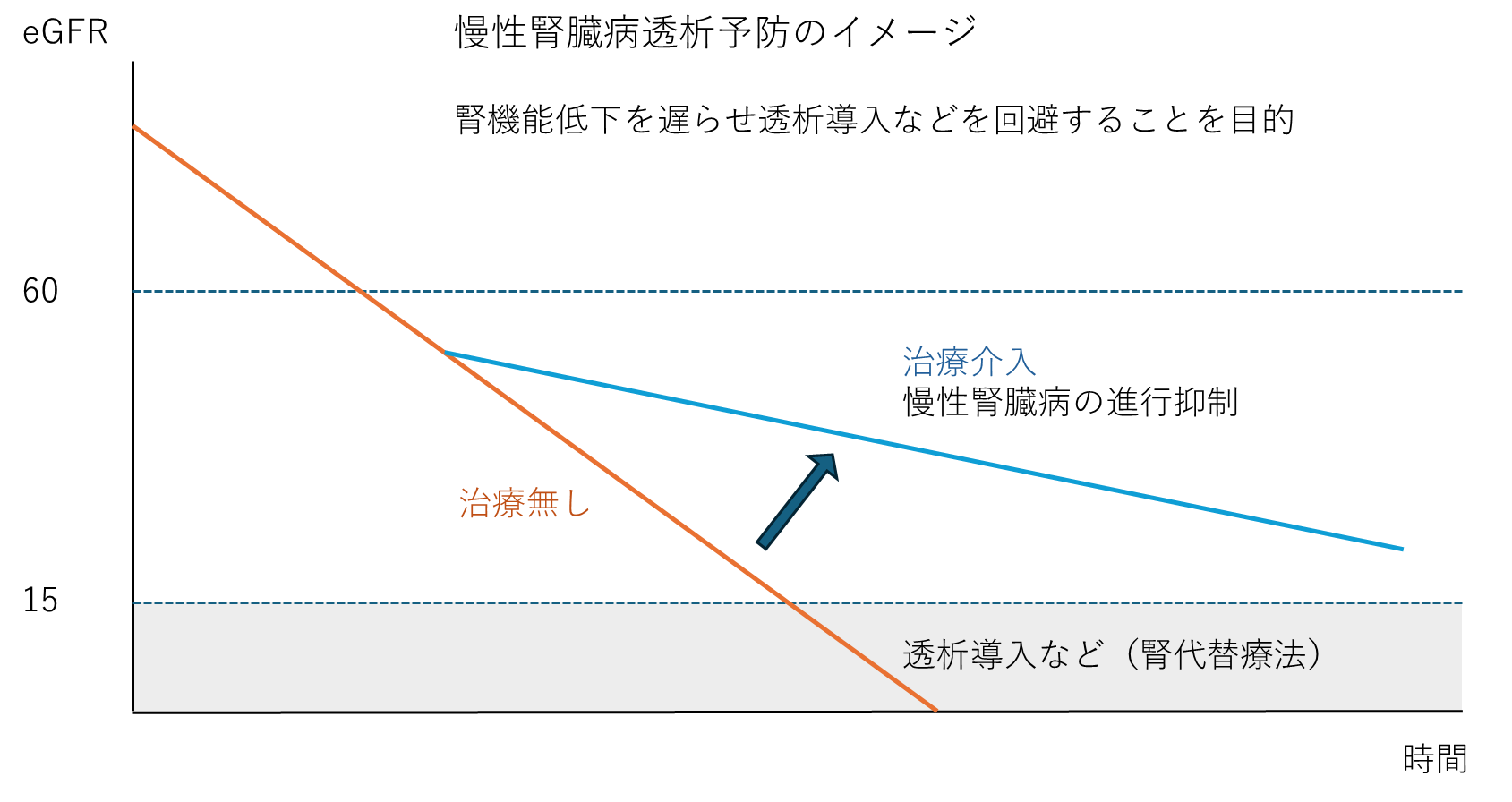

答えは「YES」です。慢性に経過した腎障害を正常な状態に戻すことは出来ませんが、進行を遅らせることは可能です。当院の慢性腎臓病透析予防外来は、腎臓専門医、看護師、管理栄養士の多職種チームによる慢性腎臓病(CKD)患者の透析導入回避・腎機能低下を遅らせることを目的とした外来です。

腎臓の機能(eGFR)は加齢により自然に低下する傾向があります。一般的に30歳前後から1年あたり約1mL/min/1.73m²ずつ低下すると言われています。これは生理的な変化ですが、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を合併している場合、より早く腎機能の低下につながる事があります。そのため腎機能低下の原因となっている生活習慣病の管理が重要になってきます。

当院ではご自身の腎臓の状態を正しく知っていただくことから始めていきます。

腎臓の役割は多岐にわたります。皆さんがご存じの老廃物の排泄以外に体液量、血圧、電解質、酸塩基平衡、造血、骨代謝などの調節に関与しています。

実際、どの程度腎機能が低下しているのか血液検査によるeGFRだけでなく超音波検査による腎形態の評価、前述した様々な機能がどの程度障害されているかなど多面的に腎機能を評価致します。患者さんによってその状態は様々であるため決まった治療は無く、個々にあった治療を行う必要があります。このような理由から腎臓のことを深く知っていただき、なぜその治療が必要なのか理解して頂くことが治療効果へとつながっていくと考えます。

尿素窒素、クレアチニン、eGFRだけでなくシスタチンCによる評価を必要に応じて行います。シスタチンCはクレアチニンと異なり、筋肉量や年齢の影響を受けにくいため、より正確な腎機能が評価できます。

腎臓に機能低下により余分な塩分や水分が貯留し浮腫、高血圧、うっ血性心不全などの症状を呈することがあります。体液量の状態を血液検査や胸部レントゲンなどで評価します。最も簡単で重要な検査方法が体重測定です。人の体は約60%が水で構成されているため日々の体重の変化は有益な情報となります。

慢性腎臓病でとくに重要なのはカリウムです。腎機能の低下により高カリウム血症というカリウムが多い状態となると致死性不整脈の原因となる場合があります。そのため果物や野菜などカリウムの多い食材の摂取には注意が必要となります。また、高血圧や糖尿病の治療薬の中には高カリウム血症を起こしやすくなるものも多いです。もちろんカリウムは必要な電解質であるため単に食べなければ良いということは無く定期的に検査を行い専門医や管理栄養士と相談しながら摂取量を検討します。

腎機能低下は代謝性アシドーシスという体内の酸性度が高まる原因となります。血液検査にて確認し適切な管理と治療を行います。

腎臓は造血に必要なエリスロポエチン(EPO)を産生します。腎機能低下によりEPOが十分に働かなくなり腎性貧血という病態となります。血液検査にて貧血の有無を確認します。

腎機能低下によりビタミンDの働きが悪くなりカルシウム・リンのバランスが崩れもろくて骨折しやすい骨となります。

慢性腎臓病の治療は「食事療法、運動療法、生活習慣改善、原疾患の管理」が基本となり確かに重要です。しかし「減塩して運動して生活を見直そう」と思ってもなかなか出来るものではありません。前述したように腎臓の働きは多岐にわたるため1人1人に合わせた丁寧な治療が必要となります。

体重管理による肥満症の解消やメタボリックシンドロームの管理、禁煙、生活環境の把握・改善によりCKDの進行や心血管イベントの発症予防につなげます。また、なぜ必要なのか正しい知識の習得して頂き中断することなく治療を継続できるようにサポートいたします。

減塩による血圧管理やたんぱく制限、カリウム制限など腎臓病に関する食事についてアドバイスします。年齢や性別、体格によっても必要な栄養素は変わってきます。過度なたんぱく制限はサルコペニアやフレイルという骨格筋や筋力低下から身体的・精神的・社会的な活力が低下し、心身の抵抗力が落ちた状態となることもあるため注意が必要です。

腎臓の機能を回復させる「治す」薬は残念ながらありません。前述したように腎臓の働きは多岐にわたるため丁寧に一つ一つ治療していくしかありません。

高血圧は腎機能悪化と関連しており適切に血圧を管理することは重要です。たくさんある降圧薬から腎臓病に少しでも効果のあるものを選択します。浮腫やうっ血性心不全を合併する場合、利尿薬を使用する場合もあります。

食べ物から吸収されるカリウムを抑制する薬を使用します。管理栄養士と連携し食生活も見直します。

代謝性アシドーシスの治療のため重炭酸ナトリウムを使用することがあります。

以前は注射薬が中心でしたが、現在はHIF-PH阻害薬という内服薬も使用することが出来ます。エリスロポエチン(EPO)の産生を促し、赤血球の増加を助けます。

腎機能低下に関連する骨病変・ミネラル代謝異常により血管石灰化から全身の動脈硬化進行の原因となるため、必要に応じて活性型ビタミンDやリン吸着薬を使用します。

慢性腎臓病(CKD)の治療薬として使用頻度が増加している薬です。

糖尿病治療薬であるSGLT2(sodium-glcose cotransporter2)阻害薬は、糖尿病関連腎臓病(DKD)患者さんにおいては第一選択薬とされています。糖尿病非合併CKD患者さんにおいても腎機能低下の進展抑制および心血管イベントと死亡の発生抑制が期待できるため投与が推奨されています。しかし、すべての患者さんに有効というわけではなく、投与後一過性に腎機能が低下、低血糖、脱水症、ケトアシドーシスという代謝異常、尿路感染症の発症リスクなどもまれにみられるため定期的な検査を受け医師の管理・指導を受ける必要があります。

TOP