2025年10月17日

「塩分を多くとると血圧が高くなる。減塩しよう。」とは言え毎日の食事内容から自分が何グラムの塩分(ナトリウム)を取っているのか知るのは意外と難しいことです。ナトリウムの過剰摂取が血圧を高めることは知られていますが、カリウムの接種不足も血圧を高めることがわかっています。実はナトリウムは摂取した量の約90%、カリウムの70~80%が尿中に排出されるため尿検査で摂取した塩分やカリウムを推定することが出来ます。尿からのナトリウム排出が多く、カリウム排出が少ない人、つまり尿ナトリウム/カリウム比が高いほど血圧が高いことが想定されます。日本高血圧学会では健常者の至適目標値として尿ナトリウム/カリウム比2未満としています。

日本人のナトリウム摂取量、カリウム摂取量~日本人の食事摂取基準(2025)~

日本人の食事摂取基準(2025)では食塩の目標値として成人男性7.5g未満、女性6.5g未満としており、世界保健機関(WHO)の基準も高血圧の予防や改善のため推奨する食塩摂取量は1日5g未満、日本高血圧学会では1日6g未満となっています、しかし実際に日本人が摂取している食塩は1日10gを超えているのが実情です。様々な基準が存在するのは日本人の食事構成・嗜好などを考慮して日本の基準が実行可能性を考慮して作られているという事情もあります。

また、カリウムの摂取基準に関してWHOでは高血圧予防のために望ましい摂取量として3510mgと定めております。日本人の食事摂取基準(2025)では成人男性1日3000mg、女性1日2600mgとなっていますが、高血圧予防のための必要量に関しては定められておりません。日本人の食生活を考慮するとカリウム豊富な食事は望ましいと言えますが、特に高齢者では腎機能低下や糖尿病などの疾患から高カリウム血症にも注意が必要です。

カリウムが多い食品には野菜、果物、イモ類、豆類、藻類、魚介類、肉類などがありますが、カリウムは水溶性のため煮たりゆでたりすると水に溶けだすため、生野菜や生の果物の方が効率よく摂取出来ます。例えば味噌汁など塩分が多い料理もカリウム豊富な野菜を同時にたっぷり具とすることでバランスが取れると思います。

尿ナトリウム/カリウム比(ナトカリ比)

尿ナトカリ比とは、尿中に排泄されたナトリウム濃度とカリウム濃度の比で食事から摂取したナトリウムとカリウムの量比を客観的に評価することが出来ます。食塩の過剰摂取とカリウムの摂取不足は独立して血圧を高めることから、尿ナトカリ比が高いほど血圧が高くなるリスクがあります。実際に日本における大規模研究でも尿ナトカリ比と血圧値との間に正の関連が認められており、尿ナトリウムや尿カリウム単独の測定値よりも、尿ナトカリ比の方が血圧値との関連がより強かったことも報告されています。このような現状から高血圧学会では2024年に尿ナトカリ比の目標値として以下のように定めています。

健常者に対する「平均尿ナトリウム/カリウム比」の目標値

至適目標 2未満

実現可能目標 4未満

また、尿ナトカリ比は1度の検査で正確に評価することは困難であり、複数日の24時間蓄尿検査が望ましいですが、24時間蓄尿は時間と労力を要するため、日常的に実施するのは困難といえます。単回随時尿を持ちいた検査では知見が不十分であり適切な評価法についてはさらなる研究が必要です。

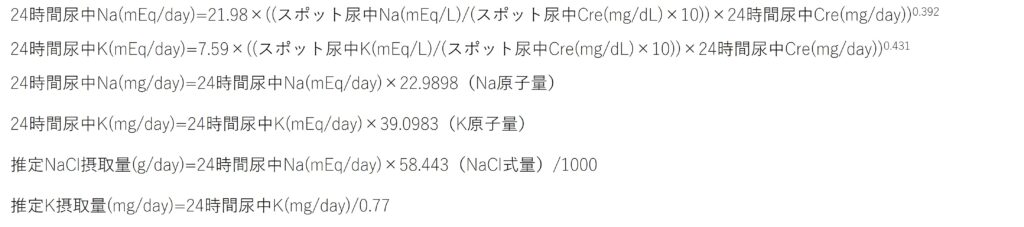

推定食塩・カリウム摂取量の求め方

まず尿検査を行います。推定摂取量を求めるために採血をして血液検査を行う必要はないので簡単に出来る検査と言えます。尿中クレアチニン濃度を用いて24時間尿中のナトリウムとカリウムの排泄量を推定し、それらの摂取量から「推定食塩摂取量」と「推定カリウム摂取量」を算出します。

田中の式を用いて計算します。(Tanaka T et al. J Hum Hypertens 2002)

上記のように自分で計算するには複雑です。日本高血圧学会 減塩・栄養委員会によるスポット尿による食塩・カリウム摂取量推定ツールなどのサイトを使用すると便利です。

高血圧治療において自分がどれくらい塩分を摂取しているのか知ることは治療薬の選択や栄養指導にとても有益です。